思い出す少年時代の風景といえば、なぜか夏。

見上げるような入道雲が空の一番高いところでギラッと光って、仰ぎ見るとクラクラ目眩(めまい)すら感じます。暑い暑いカンカン照りの日には決まってバケツをひっくり返したように激しい夕立ちがやってきます。緑の木々や電信柱や大小さまざまな家並みに白い飛沫(しぶき)を上げる激しい夕立ち。雨宿りをするのではなく、ぼくらはむしろその大粒の雨に叩かれて一日のほてりを洗い流したものでした。そして夕立ちの後に嗅いだむせ返るような夏草と土のにおい。神社の広い境内にふた抱えもある立派なケヤキの木があって、通り過ぎた夕立ちの代わりに気の遠くなるような蝉時雨が降り注いでいました。

あるいはお祭りの夜。はちきれそうに高鳴る胸。居ても立ってもいられずに屋台の立ち並ぶ目抜き通りへと我先に駆け出します。金魚すくい・ヨーヨー釣り・綿菓子・ソースせんべい・あんず飴・林檎飴・たこ焼き・焼きそば……。下駄の音も軽やかに浴衣姿の同級生がとても眩(まぶ)しく見えたのもそんな時です。行水の後か、まだ乾ききらない髪をひとつに束ねて、ちょっと澄ました笑顔で「こんばんは」とよそ行きの挨拶をかけられて、それですっかり上気したぼくらは、わけもなく宵闇の町を跳ね回って、公園の鉄棒にぶら下がったり、ジャングルジムに駆け上ったり、盆踊りのやぐらの下に滑り込んだり……。

子供の頃、花火大会の日はやけに胸が高鳴り、夕飯を早めに済ませて一風呂浴びて、友達の迎えに来るのを今か今かと待ち遠しく思ったものでした。

打ち上げ花火には今も心ひかれます。けれども一方で「線香花火」に限りない愛着があることも昔と変わりはありません。

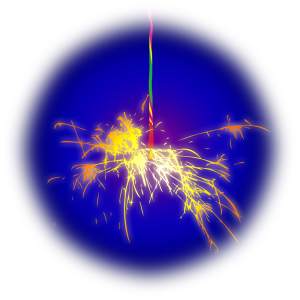

線香花火に火をともします。

すると、小さな胸を満たしていたはずの楽しかった夏の時間も、心の片隅でかすかに芽生えはじめた秋の予感も、何もかもがすっかり消えて、しんとした静かな気持ちがぼくを包み込みます。

点火と同時に噴き出した炎が消えると溶けた金属と火薬がブーンと震えながら火玉を作っていきます。地球のように自転しながら次第に成長していく火玉。そこへ思い余って弾けるように最初の枝分かれが来ます。

ヂッ。

風を背負って息を凝らして、生まれたばかりの火玉を、いとおしむように、いたわるように一心に見つめます。

ヂッ、ヂッヂッ…。

やがて火玉が成長してシャワシャワとさかんに枝を伸ばし始めると緊張感は一気に高まります。気を抜けば火玉は惜しげもなくこよりの先を離れ、ひとつの季節に幕を引くのです。

シャワシャワシャワシャワ…。

「風よ吹くな。もっともっと綺麗に咲け」と願いながら、なぜか指先が震えます。やがて枝分かれが過ぎると線香花火は音もなくしなやかな柳の枝を伸ばし、ふとした瞬間に何の前触れもなく一筋の流れ星となって足元の闇に消えます。

夏の終わりの流れ星。

その時、いったい何を願ったのか、けれども今となっては思い出すすべもありません。

気がつけば庭先の小さな草むらのあちこちで、風鈴の音に混じってにぎやかに鳴き交わすさまざまな虫たちの声。西瓜が冷えたと母の呼ぶ声、そして友達の笑顔…。

そのどこにだって、哀しみの入り込む隙間なんてないはずなのに、先ほどよりほんの少し深くなった八月の終わりの闇に包まれて、ぼくは何故か胸の痛くなるような不思議な気持ちを感じていたのです。

文責:石井