ブログ

【アーカイブ㊺】約束

国立にある某塾でのかつてのできごとです。 徐々に成績を上げ、クラス変えでひとつ上のクラスへと移って、担当を離れてしまった小学校5年生の女の子が、しばらく経ったある日の授業後に、職員室のぼくを訪ねてきました。 「今日で塾をやめることになったの」と彼女。 驚いたぼくは理由も分からないまま、それでも瞬時に頭を働かせて何とか彼女がやめずに済む方策がないものかと考え巡らしました。が、今は直接担当しているわけでもないぼくのところへ、相談ではなく報告にきたことが、家族ともさんざん話し合った末の最終結論を意味していることに思い至って、ぼくはいたずらに彼女の心をかき乱す愚を犯すまいと、静かに「そうか、残念だよ」と応えました。それから仕事の手を止めて彼女を送るべく、並んで玄関に向かったのです。その、時間にしてわずか30秒程の間に、ぼくは滅多にない勤勉さで頭を働かせて、彼女に贈るべき言葉を精一杯紡ぎ出しました。そして、玄関で、真っ直ぐにぼくに向き直った彼女に右手を差し出して、軽く握手した後で、ぼくは「でもね、きっと、また、会えると思うよ」と静かに、けれども真っ直ぐな気持ちでそう言ったのです。すると彼女は瞳を輝かせて大きく頷いた後で「うん、きっと、私もそう思う」と言ったのでした。その彼女の言葉と笑顔はとてもステキで、ぼくは心の中で文句なく合格点をあげたのでした。 その大切な約束を忘れたことはありませんでした。もちろん、ぼくは彼女との再会を信じ続けていたのです。彼女の歓心を買うための、その場しのぎで守られることのない約束をしたつもりなど、これっぽちもありませんでした。約束した以上、もし彼女との再会がかなわなかったとしたら、それは彼女の気持ちを裏切ることにもなり、ぼくはぼく自身にすっかり失望しかねない崖っぷちの状態です。そうでなければ、約束など初めからしなければ良いのですから。 で、それから一年半。 その当時、国立を中心に5つの校舎を掛け持っていたぼくが、国立校での授業に向かうべく国分寺の下り中央線ホームに下りて、読みかけの文庫本のページを開きかけたときでした。後ろからぼくを追い越して、わずかに5メートル先で立ち止まった制服姿の女子中学生の存在が、どういうわけか気に掛かって視線をあげたぼくは、とうとうその約束の少女を見つけたのです。目を丸くして驚く彼女の元に駆け寄り、「やっと会えたね」と言ったぼくの言葉に、クスッと笑いを返した彼女は喜ぶというのとは微妙に違う表情で「良かった」としみじみ言ったのでした。 「ずっと、会えると信じてはいたけれど、ほんと、良かったよ」と応えたぼくの心を満たしていたのもやはり「喜び」の気持ちではなく、彼女を裏切らずに済んだということ、そして自分自身に失望せずに済んだということに対する「安堵」の気持ちでした。 それから国立までのわずか二駅の間、久しぶりのぼくらは言葉を選び選び、ささやかに語り合ったのでした。そうして仕事に向かうぼくと帰宅する彼女は駅前のバス停で手を振って別れました。 そして、その別れ際の彼女の「じゃ、また」という言葉に、またしてもぼくは、文句なく合格点をあげたのでした。 ......

【アーカイブ㊹】ぼくがぼくでいられる訳

10月22日は、ぼくにとって忘れることのできない特別な日です。それは、ちょうど一年前となる2004年10月22日が、久しぶりに開催された中学時代の同窓会の日であったからです。 中学を卒業して、もう随分と長い時間が流れました。 それから一言では語り尽くせない様々な季節を経て、今日の「ぼく」がここにこうして在ります。けれども、「ぼく」という人間の輪郭を形成したかけがえのない季節が、あの中学時代であったというのは、これまで幾度も口にしてきたことではありますが、本当に逆立ちしても疑いようのない事実なのです。 ----------------------------------------------------------------------- 入り口で受付を済ませて座敷へ上がると最初に飛び込んできたのは彼の笑顔だった。 ぼくは迷わずに真っ直ぐ彼の元に向かう。挨拶もそこそこにハイタッチ。そしてぼくらはガッチリと握手を交わした。その手が働くものの手であるということに嬉しさを隠せないぼくだ。 1年の三学期に転校した先の中学で知り合ったのは彼が一番最初だった。 寒い体育館で行われた始業式。担任となるどこかぼんやりした印象の教師に導かれるまま列に並ぶと、前後して並んでいた目のクリッとした綺麗な長髪の男子生徒が「何て名前?」と話しかけてきた。一瞬警戒はしたものの、不自然に聞こえないように気を使いつつぼくは「石井」と名乗った。「おっ、近いじゃん」と言って笑った彼が「伊藤」という名であることを知って、近いって最初の「い」だけじゃないかと思いはしたものの、彼の人懐っこい笑顔に負けて一緒に笑い合った覚えがある。 それからのぼくらは、何をするにも、いつも一緒だったような気がする。 ほとんど存在すらしていなかった男子バレー部をぼくらが中心になって立ち上げた。 ......

【アーカイブ㊸】線香花火

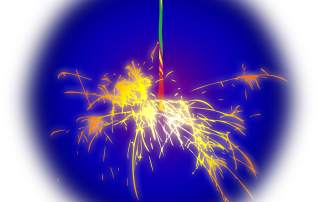

思い出す少年時代の風景といえば、なぜか夏。 見上げるような入道雲が空の一番高いところでギラッと光って、仰ぎ見るとクラクラ目眩(めまい)すら感じます。暑い暑いカンカン照りの日には決まってバケツをひっくり返したように激しい夕立ちがやってきます。緑の木々や電信柱や大小さまざまな家並みに白い飛沫(しぶき)を上げる激しい夕立ち。雨宿りをするのではなく、ぼくらはむしろその大粒の雨に叩かれて一日のほてりを洗い流したものでした。そして夕立ちの後に嗅いだむせ返るような夏草と土のにおい。神社の広い境内にふた抱えもある立派なケヤキの木があって、通り過ぎた夕立ちの代わりに気の遠くなるような蝉時雨が降り注いでいました。 あるいはお祭りの夜。はちきれそうに高鳴る胸。居ても立ってもいられずに屋台の立ち並ぶ目抜き通りへと我先に駆け出します。金魚すくい・ヨーヨー釣り・綿菓子・ソースせんべい・あんず飴・林檎飴・たこ焼き・焼きそば……。下駄の音も軽やかに浴衣姿の同級生がとても眩(まぶ)しく見えたのもそんな時です。行水の後か、まだ乾ききらない髪をひとつに束ねて、ちょっと澄ました笑顔で「こんばんは」とよそ行きの挨拶をかけられて、それですっかり上気したぼくらは、わけもなく宵闇の町を跳ね回って、公園の鉄棒にぶら下がったり、ジャングルジムに駆け上ったり、盆踊りのやぐらの下に滑り込んだり……。 子供の頃、花火大会の日はやけに胸が高鳴り、夕飯を早めに済ませて一風呂浴びて、友達の迎えに来るのを今か今かと待ち遠しく思ったものでした。 打ち上げ花火には今も心ひかれます。けれども一方で「線香花火」に限りない愛着があることも昔と変わりはありません。 線香花火に火をともします。 すると、小さな胸を満たしていたはずの楽しかった夏の時間も、心の片隅でかすかに芽生えはじめた秋の予感も、何もかもがすっかり消えて、しんとした静かな気持ちがぼくを包み込みます。 点火と同時に噴き出した炎が消えると溶けた金属と火薬がブーンと震えながら火玉を作っていきます。地球のように自転しながら次第に成長していく火玉。そこへ思い余って弾けるように最初の枝分かれが来ます。 ヂッ。 風を背負って息を凝らして、生まれたばかりの火玉を、いとおしむように、いたわるように一心に見つめます。 ......

【アーカイブ㊷】8月6日に寄せて

「2005年8月6日、土曜日。晴れ。 世界陸上ヘルシンキ大会が開幕する日。渋谷の公園通りに「アップルストア」がオープンする日。炎の三ツ星シェフ堺正章の誕生日。ハム太郎の誕生日……。 そして恐らくは記録にも記憶にも残らない、ぼくの平凡な一日。 講習の狭間のこの休日を、足りない睡眠時間のつじつま合わせに昼過ぎまで寝て過ごすつもりが、午前8時15分の長々と響くサイレンの音で起こされる。」 そう、1945年8月6日。60年前の今日は、広島において人類が初めて核兵器を体験した日です。にもかかわらず、戦争を本当には知らないぼくの日常生活の平凡なひとコマと、社会科の教科書で学んだ歴史のひとコマとが、どうしてもきれいに重なり合わないのです。繰り返してはならない歴史を正しく学び、今日へとつなげる努力が大切であるということは言うまでもありません。毎年訪れるこの日が、ぼくの人生の大切な区切りとならないのは悲しむべきことです。けれども、それは必ずしも「広島に原爆が落とされた日」という意味である必要はありません。ぼくの一生の中の、通り過ぎてしまえば二度と戻らないかけがえのない一日として、今日と言わず、昨日もそして明日も大切に胸に刻んで生きていきたい。そういうことです。 悲しいことに人類は、「昨日」の反省を「今日」に生かすという知恵を何処かに置き忘れでもしたかのように、ことあるごとに愚かな「戦争」へと傾斜し、おかげで心ある人々は悲しみの海に溺れかけています。戦争のない時代を創ろうという願いは、もはやメルヘンの世界にも生存権がなくなってしまったようです。けれども、いや、だからこそ、考え続けなければならない、願い続けなければならないのです。 「平和な時代」「戦争のない時代」というイメージを、今よりほんの少しでいいから具体的に、誰もが思い描き、心に深く刻んで生きるなら、少なくとも今よりひどい時代へと加速度的に転がり落ちていくことに対するつっかえ棒くらいにはなるかもしれません。 今日も暑い一日に、なりそうです。 *********************************** ※古い文章ですみません。 ......

【コラム㉞】川越 百万灯夏祭り

昨年再開された「川越 百万灯夏祭り」が、今年も7月29日(土)~7月30日(日)に開催されました。 残念ながら夜まで授業が入っていたため参加できませんでしたが、写真の整理を兼ねて去年同僚や卒業生たちと行った時の様子を紹介しようと思います。 時の鐘 川越百万灯夏祭りの起源は古く、川越城主松平大和守斉典(なりつね)侯が嘉永2年(1849年)に病没した後、三田村源八の娘、魚子(ななこ)が、「三田村家が斉典侯から受けた恩義」に報いるため翌嘉永3年(1850年)の新盆に切子灯籠をつくり、表玄関に掲げたことをきっかけに町中をあげて斉典侯の遺徳をしのび、趣向をこらした見事な提灯まつりを行ったことに端を発します。 その後、長い中断の期間を挟んで、昭和35年の夏に川越市・観光協会・川越商工会議所の主催で復活し、小江戸川越の夏の風物詩として今に続いています。 氷川神社の風鈴 ......

【アーカイブ㊶】河童忌

明治天皇の崩御に遅れること四年五ヶ月、明治を代表する文豪・夏目漱石の死をきっかけとして「大正」という文化がようやく独自の輝きを持って動き始めたように、昭和二年七月二十四日未明、大正天皇の崩御に遅れること八ヶ月、大正時代を代表する作家・芥川龍之介の死を境に「昭和」という新しい時代が或る加速度をもって流れ始めたのです。 その時代を代表するような、あるいはその時代に独自の輝きを放った人物が、まるで舞台を去る役者さながらに時代に殉じていくという歴史的事実は、まるで偶然の一致と安易に済まされることを拒むかのように溢れています。 坂本竜馬しかり、高杉晋作しかり、夏目漱石に芥川龍之介、新しいところでは石原裕次郎や美空ひばり……。 七月二十四日。今日は芥川龍之介の命日「河童忌」です。 芥川龍之介が亡くなって今年で七十八(*)年が経ちます。 決して小・中学生向きではありませんが、芥川龍之介のまた別の一面を知りたいと思うのであれば、手近なテキストとして近藤富枝の手になる文学資料「田端文士村」および史実に材を得たフィクションとして読み応え充分な久世光彦著「蕭々館日録(しょうしょうかんにちろく)」とがあります。 時代を超えて世界に高く評価された作品の数々もさることながら、その人生こそがより文学的であったと評される芥川龍之介。この機会にその人生に思いを馳せるべく上記二冊を手にしてみてはどうでしょう。 文責:石井 *アーカイブとして当時のままの文章を掲載していますが、今年で没後96年となります。